本格ラリーシャーシという売り文句のTAMIYA XV-02を使って、

“本物のWRCカーみたいなビッグジャンプを再現してみたい”

という趣旨のもと、あれこれやってみるという企画です。

ところで、WRCカーのジャンプって普通のジャンプと何が違うの?

バギーのジャンプと何が違うの?

という話になってくると思うのですが、WRCカーのジャンプを見ていると、いくつか特徴的なポイントがあると思います。

ちなみに私は、クルマ(実車)の構造などにはそれほど詳しいわけではなく、ちょっとクルマとラジコンが好きでYoutubeでWRCを観るのが好き、っていう程度の人間なので、そんな人間の戯言だと思っていただければと思います。

XV-02の組み立て動画はこちらになります。

着地時の衝撃吸収についての考察

バギーとの一番の違いは1G状態での車高(最低地上高)の高さだと思います。

バギーは充分な車高があるので、ビッグジャンプをしても着地の際にその衝撃を受けとめられると思います。

一方WRCカーの場合1G状態ではかなり車高が低く、レーシングカーのように地面スレスレの車高です。

そんな車高の低い車両がビッグジャンプをするのですから、その衝撃を受け止める仕組みはバギーとは違ってくるのではないかと考えました。

そんなことを踏まえWRCの映像を見てみると、ジャンプ台から離れ空中に浮いている状態ではサスペンションがだら~んと下がりタイヤとホイールアーチの間はかなり開いています。

そして着地する時には、その下がった分を戻しながら着地の衝撃を受け止めているように見えます。

一番下がる時は、一瞬1G状態の時よりも下がり(ジャンプの高さによっては路面に擦って(腹打ちして)火花が散ったりしています)、また元の車高に戻ります。

なので車高の高いバギーとは着地時の衝撃の吸収の仕方が全然違うのではないかと考えました。

バギーの場合、着地時の衝撃を受け止めきれずに腹打ちした場合、次の二つの対処法があると思います。

①スプリングをより強いもの(硬いもの)にする

②車高をもっと高くする

そうすれば着地時の腹打ちは解消されるはずです。

ですが、ラリーカーの場合、低い車高が大事だと思われますので、まず車高をあげて衝撃を吸収するということができません。

さらにスプリングを強いもの(硬いもの)にしたところで、1G状態から腹打ちまでのストロークがほぼ無く、そのストロークに特化したスプリングを使用するとなると、通常の走行時はほぼスプリングが効いていない状態になると思います。

Step1 なんちゃってエアレーションダンパー

「ラジコンバギーでよく使われるエアレーションダンパーならいい感じに着地するのでは?」との情報を得て、しかも簡単にエアレーションダンパーっぽいものを試してみることは可能という情報も得ましたので早速試してみることにしました。

エアレーションダンパーの原理や仕組みについては、いろいろなサイトで詳しく説明されているので、ここでは説明しませんが、小さな細かい振動に対しては柔らかく細かく応じ、ジャンプの着地など大きな衝撃に対しては硬めのオイルにしたような挙動をするエアレーションダンパーは、確かに今回の趣旨には合致しているように思います。

具体的なやり方は簡単で、ダイヤフラムのところに粘度を詰めて動かないようにして、引きダンパーで組めば「なんちゃってエアレーションダンパー」の完成です。

まずはその「なんちゃってエアレーションダンパー」でジャンプをしてみることにしました。

Step2 可変減衰バルブ

実際のWRCカーのジャンプからの着地を見ていると、ジャンプ中は空中でタイヤ(サスペンション)がダラ~ンとさがり、タイヤとホイールアーチのすき間はかなり大きくなり、着地となると地面にフワッと降りる。まるで低反発クッションの上に落ちるかのようにフワッと。

これをラジコンで再現しようとすると、フワッと着地させたいならスプリングを硬いものにする、というのが一番簡単な方法です。柔らかいスプリングですと着地の衝撃を受け止めきれず、そのままドスンとシャーシの底が地面に着きます(いわゆる腹打ち)。

ですが、硬いスプリングの場合、着地の衝撃は受け止めてくれるのですが、硬いがゆえに保持力が強く、通常時(1G時)は元の長さに戻ろうとします。それだと車高がバギーのように高くなってしまいます。

車高が高いなら低く設定すればいいということになりそうですが、それだと今度はストロークがかせげない状態になってしまいます。

もしくは車重をメチャクチャ重くして硬いスプリングが1Gでも潰れるくらいにすればいい、という考えもありますが、そのくらい重くすると着地の衝撃も当然増えますので硬いスプリングでもドスンと一気に腹打ちしてしまい、目指しているフワッとした着地にはなりません。

つまり、ここまでも考察から導き出される結論は[スプリングでは対応できない]というものでした。

[スプリングでは対応できない]のならあとはオイルしかない、ということでダンパーで使用するには硬いオイルである2000番や3000番も試しましたが、これだとヌルッとした動きにはなりますが、動きが遅くなるだけでジャンプ中にタイヤがダラ~ンと下がらず、これも今回の趣旨とは違う動きになってしまいます。

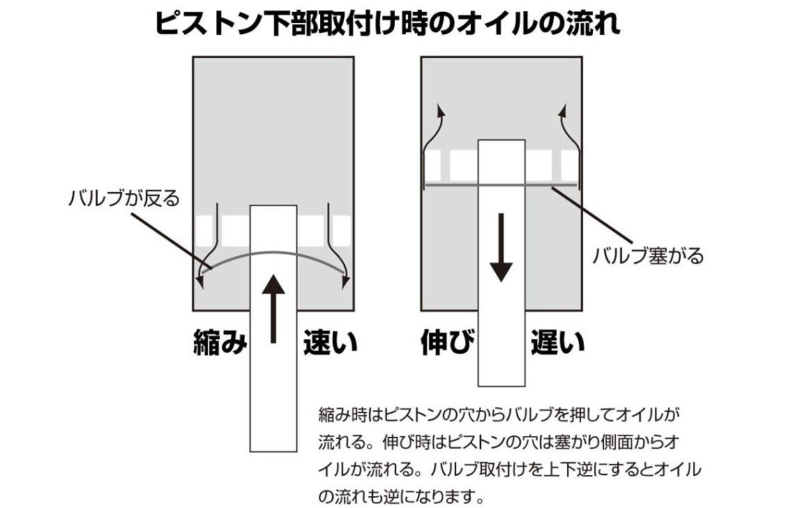

伸び側は速くスッと伸びて、縮み側はヌルッとジワッと縮んでくれるのが理想なのですが・・・とアレコレ調べていると、使えそうなものを見つけました!ラジドリ用の物みたいなのですが、今回の趣旨に合いそうな気がして、試してみることにしました。

※下記図は今回取り付けたのとは逆側にバルブが付いていますが、原理がわかりやすいので載せました。今回の用途としてはピストンの上側にバルブを付けて、伸びが速く、縮みが遅いようにしました。

↓注)今回XV-02で使用したのは標準サイズですが、標準サイズのリンクが無かったため下記のリンクは「ビッグボア用」となっております。ご注意ください。

Step3 第二のバネ

「なんちゃってエアレーション」「可変減衰バルブ」と試してきて、段々理想に近づいて来ているとは思うのですが、もう一歩な感じがしていて、それは[着地時のフワッと感]をもうちょっと欲しいというものでした。

やはり着地時にドスンと着地するんじゃなくて、低反発マットに降りるようなフワッと感、そして1G時の車高は低い状態、っていうのを実現するためにはあともう少し工夫する必要があるような気がしておりました。

そこで思いついたのが、着地時の一番大きい衝撃だけを受け止める“第二のバネ”というものでした。

通常のショックのスプリング(下のサムネでは白いスプリング)は空中で脚を伸ばすためだけのようなもので、着地時の衝撃は“第二のバネ”(下のサムネでは黄色いスプリング)で受け止めるという作戦です。

Step4 全部入り

今まで試してきた「なんちゃってエアレーションダンパー」「可変減衰バルブ」「第二のバネ」を全部取り入れたショックを作り、それでジャンプしてみました。

シーズン2 エピソード1 分解清掃編

前回のジャンプチャレンジから約4か月、いろいろ思うところがあり、全バラメンテをやりつつ、新たなオプションを入れつつ、もう一度「XV-02でWRCカーみたいなジャンプを再現してみたい」をやってみることにしました。

シーズン2 エピソード2 オプション投入編

シーズン2 エピソード3 リザーバー付きショック

シーズン2 エピソード4 試走編

シーズン2 エピソード5 ジャンプ反省会編

シーズン2 エピソード6 ラバーシールベアリング投入編

タミヤ TRFシリーズ (パーツ) No.275 1280 ラバーシールベアリング (2個) 42375

タミヤ TRFシリーズ (パーツ) No.266 1050 ラバーシールベアリング (2個) 42366

シーズン2 エピソード7 スイングシャフト交換編

タミヤ HOP-UP OPTIONS OP-505 アッセンブリーユニバーサル用39mmスイングシャフト

WRCカーはストロークがあってナンボだと思っているので、出来るだけストロークをかせぐためにスイングシャフトをキット標準の37mmから39mmのものへ交換してみました。

シーズン2 エピソード8 ジャンプ・リベンジ編

電動RCカーシリーズ No.707

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR XV-02 PRO CHASSIS KIT

【 走行フィールドが広がる本格ラリーシャーシ 】 モーターをフロントミドに縦置きし、車体中央のスパーギヤから前後等長プロペラシャフトを介して動力を伝達。オンロードはもちろん、フラットダートで豪快なラリー走行も楽しめる、走行フィールドを広げたシャフトドライブ4WDシャーシです。前後に39Tギヤデフを装備し、セッティング用として40Tギヤを1枚セット。組み合わせの変更により前後の駆動配分を変えることも可能です。さらに、重量物をセンターに寄せて搭載し、シャーシ幅もナロー化。ダブルウィッシュボーン4輪独立サスペンションにはアルミシリンダー製ロングオイルダンパーを装着しました。

【 主な装備パーツ 】

<駆動系>:フルベアリング仕様、前後アルミプロペラシャフト、前後オイル封入式ギヤデフ(39Tを2枚、40Tを1枚セット)、前後ユニバーサルドライブシャフト

<足まわり>:前後アルミロングダンパー(ブルーキャップ仕様)、キャスター角6度のキャスターブロック、ターンバックルアッパーアーム

<シャーシまわり>:スキッド角を設けたフロントバンパー、ポリカーボネート製シャーシカバー、アルミ製サーボマウント、ハイトルクサーボセイバー

【 基本スペック 】 ●シャーシ長368mm(ボディ等含まず) ●シャーシ幅180mm ●ホイールベース257mm ●フレーム=バスタブタイプ ●駆動方式=フロントミドシップモーター・シャフトドライブ4WD ●デフギヤ=前後ともオイル封入式ギヤデフ ●ステアリング=3分割タイロッド式 ●サスペンション=4輪ダブルウィッシュボーン ●ダンパー=アルミシリンダー製ロングオイルダンパー(ブルーキャップ仕様) ●ギヤレシオ=キット付属の19Tピニオン使用時は9.58 :1 (別売のピニオンと組み合わせて10.71:1~6.28:1までの14種類のギヤ比が選択可能) ●スピードコントローラー=ESC仕様(別売)

【 別にお求めいただくもの 】 ●ボディ ●540タイプモーター ●RCメカ:2チャンネルプロポセット(送信機、受信機、ESC、ロープロファイルサーボ推奨) ●走行用バッテリー ●充電器 ●送信機用電源

コメント